(Esta anotación se publica simultáneamente en Amazings.es)

Henry Stommel fue un célebre científico que estableció las bases de la oceanógrafía física. Él predijo, alrededor de la década de los 70, que llegaría un momento en que no sería necesario embarcarse en un buque para investigar el océano, porque serían robots los encargados de tomar mediciones y recorrer las aguas a nuestra voluntad. Para Joaquín Salvador (Kintxo), del bloque de física de la Expedición Malaspina, Stommel estaba en lo cierto: «En los últimos 10 años, aproximadamente, gracias al desarrollo de las tecnologías, de los satélites, la miniaturización de los componentes y los sistemas de bajo consumo, han empezado a surgir un montón de instrumentos que son autónomos a la hora de medir». Entre ellos, las boyas Argo de las que hoy hablamos y que se están dando a la mar periódicamente durante esta expedición (precisamente hoy hemos dado la segunda).

Si bien se las suele llamar boyas, por su forma y flotabilidad, se trata más bien de perfiladores: capaces de sumergirse a grandes profundidades y tomar datos durante su recorrido. Gracias a ello, pueden elaborar un perfil detallado de la columna de agua: capturan datos de salinidad, temperatura y presión (igual que el CTD de la roseta) que luego envían vía satélite. El proceso es el siguiente: cada boya cuenta con una vejiga que se rellena y vacía con un aceite menos denso que el agua para aumentar o disminuir la densidad total del aparato y poder sumergirse a voluntad. Gracias a ella, es capaz de viajar a cierta profundidad, llamada «de deriva» porque la boya se mueve con la corriente (como dice Kintxo, «se trata de que se comporte como una partícula de agua»). Durante este trayecto, solo hace mediciones puntuales (en este caso, cada 24 horas, por ejemplo). Sin embargo, cada cierto tiempo, la boya se sumerge a una mayor profundidad. Desde allí asciende hasta la superficie para hacer un perfil completo de la columna de agua tomando datos con una mayor frecuencia. Una vez llega arriba, envía todos estos datos y su posición al satélite.

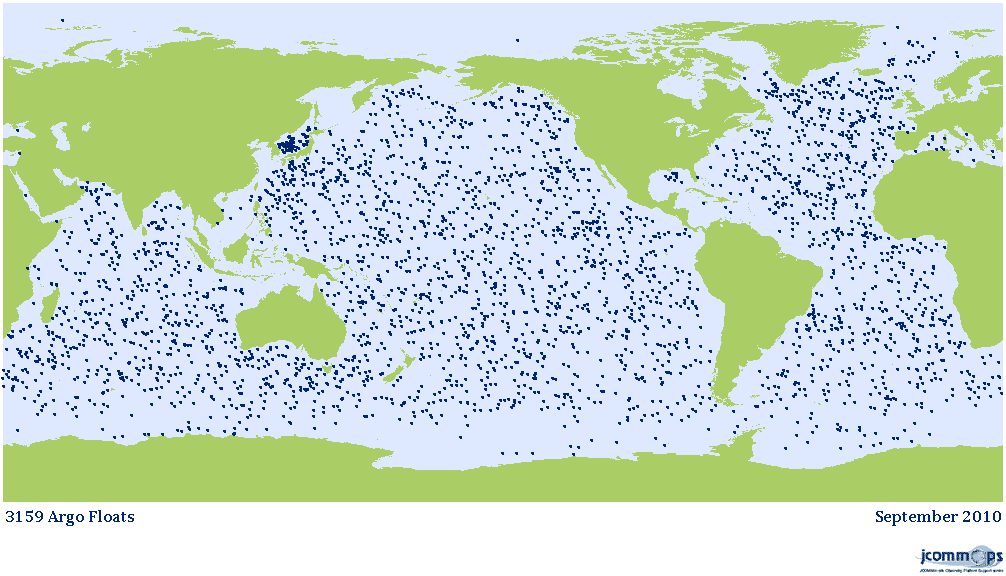

Todos los movimientos de la boya están programados de antemano y varían en función de las aguas que se quieran muestrear y el tipo de estudio que se quiera hacer. En el caso de las boyas Argo que se están largando en el Atlántico, derivan a 1000 m de profundidad y realizan un perfil cada 10 días sumergiéndose hasta 2000 m. Sin embargo, hay otros perfiladores con programas distintos en todos los mares del mundo. Este proyecto lleva dando boyas a la mar durante casi 10 años y su intención es tener siempre 3000 perfiladores activos mandando señales desde todos los puntos del globo. Podéis ver un mapa con su última situación conocida en la página Coriolis (así como otros datos sobre los perfiles que han ido haciendo en su recorrido).

Cada perfilador tiene una autonomía máxima de 3 años gracias a unas baterías de litio que ocupan la mayor parte del cuerpo de la boya. Sin embargo, la mayoría no duran ni uno: son aparatos sometidos a enormes presiones y a condiciones, en general, extremas y bastante imprevisibles. Por todo ello, hay que renovar las boyas periódicamente. Uno de los inconvenientes del proyecto es que no hay forma de recuperar las boyas inactivas y se convierten en basura oceánica. El precio del rescate sería demasiado costoso (bastante mayor que el de las propias boyas, valoradas en 20 000 € cada una).

El proyecto cuenta, además, con un sistema de 5 satélites polares llamado Argos que se utiliza para transmitir los datos de las boyas en todo el mundo. Orbitan a unos 600 km de distancia de la superficie terrestre: esto es, bastante bajitos, para poder captar la señal de las boyas (si no, estas requerirían baterías mucho más potentes). Todo ello significa, además, que sus huellas no cubren toda la superficie terrestre en todo momento y, de hecho, algunos datos se pierden. Por ello, cada vez que una boya sale a superficie (durante 9 horas aproximadamente), envía todos sus datos una y otra vez cada 40 segundos. De este modo se asegura de que lleguen al menos una vez a algún receptor.

Pero, ¿para qué podrían servir todos estos datos? Bien, en bruto, quizás parezcan solo números. Pero, según su salinidad, la temperatura y la profundidad a la que se encuentra, podemos conocer de dónde viene el agua (la del Mediterráneo es más salada, por ejemplo; la de la Antártida, más dulce). Podemos estudiar las corrientes, saber cómo interactúan las distintas masas de agua… podríamos conocer el recorrido de cada gota del océano. Las consecuencias serían inimaginables: podría suponer una herramienta fundamental para poder prever el clima, por ejemplo. Actualmente, es imposible hacer predicciones meteorológicas con más de 5 días de antelación de forma fiable (con más de un 30 % de acierto). Sin embargo, estudiando el comportamiento del agua (que, después de todo, cubre la mayor parte de nuestro planeta y regula de forma fundamental el clima) a partir una serie temporal de datos lo suficientemente prolongada (pongamos, de 200 años), quizás podríamos llegar a hacer predicciones climáticas para toda una estación, ¡o incluso más! Sin duda, es demasiado pronto para afirmar algo así. Lo único seguro es que aún queda mucho trabajo por hacer.